2024年、日本は歴史的な転換点を迎えました。

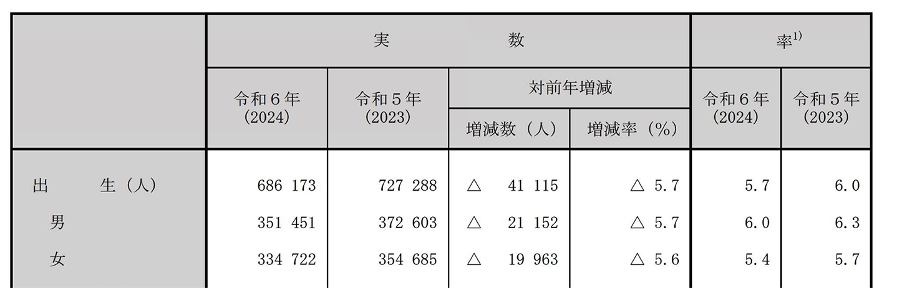

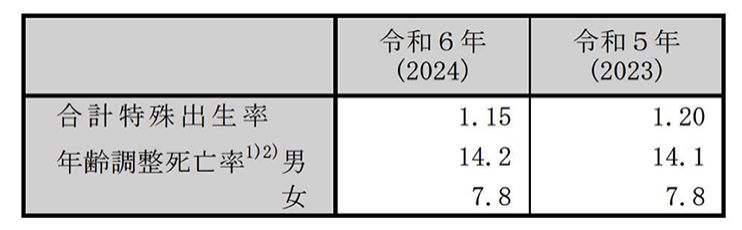

厚生労働省が公表した人口動態統計(確定数)によると、合計特殊出生率は1.15、出生数は68万6,173人と、いずれも過去最低を更新しました。

この数字を見て、あなたはただのニュースとして受け止めていないでしょうか。

とんでもない!この数字は、あなたの会社がこれから直面する「採用氷河期」の始まりを告げる、非常に重い警告なのです。

引用 厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況」統計表第1表 人口動態総覧

引用 厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況」統計表第1表 人口動態総覧

なぜ出生率の低下が「採用」に直結するのか?

「出生率の低下」と「採用」は、一見すると無関係に思えるかもしれません。しかし、これは長期的な視点で見れば、会社の存続を揺るがすほどの大きな問題なのです。

現在、あなたの会社で働いている中堅社員やベテラン社員は、第二次ベビーブーム世代(1971年~1974年生まれ)の人が多いでしょう。

人口が多い世代の彼らが現役を引退していく一方で、これから社会に出てくる若者の人口は年々減少しています。

これはとりも直さず「採用市場のパイが、年々小さくなっている」ということです。

この事実は、以下のような深刻な影響をあなたの会社にもたらします。

1. 求人を出しても応募者が来ない

単純に働き手が減ることで、求人に対する応募者数が減少します。

特に、中小企業は賃金や福利厚生で大企業に劣りやすく、人材獲得の競争でさらに不利な立場に置かれます。

2. 採用コストが高騰する

少ない求職者を奪い合うため、求人広告の費用や人材紹介会社に支払う手数料が高騰します。

これは資金力に乏しい中小企業にとって、大きな負担となります。

3. 会社の成長が鈍化する

人が採れないことで、新しい事業に挑戦できず、ひいては既存事業の縮小を余儀なくされる可能性もあります。

会社の成長は、新しい人材の力なしには実現できません。

このままでは、あなたの会社はいつか人がいなくなり、事業を継続できなくなるかもしれません。

しかし、悲観することばかりではありません。

人口が減っていく時代だからこそ、経営者が持つべき新たな考え方があります。

「人口減少社会」を乗り越えるための3つの視点

この厳しい時代を乗り越え、会社を成長させていくために、今すぐ考えるべき3つの視点をご紹介します。

【第1の視点】 「採用重視」から「定着重視」へ

新しい人材を必死に探すことと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、今いる社員に長く働き続けてもらうことです。

- 社員が誇れる会社づくり: 社員に会社への愛着や貢献意欲(エンゲージメント)を持ってもらうことで、離職を防ぎます。

- 社員の成長を支援する: 教育研修制度を充実させ、社員が「この会社にいれば成長できる」と感じられる環境をつくります。

- 柔軟な働き方の導入: 育児や介護と両立できる制度、リモートワークやフレックスタイム制などを導入し、多様な働き方を認めます。

【第2の視点】「人手不足」を「IT化」で乗り越える

人が少ないなら、一人ひとりの生産性を高めることが重要です。

- バックオフィス業務の効率化: 給与計算や勤怠管理などをデジタル化し、人手がかかっていた業務を自動化します。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進: データを活用して業務プロセス全体を見直し、無駄をなくすことで、会社の生産性を高めます。

【第3の視点】「採用」のあり方を見直す

求人広告を出しても応募が来ない時代だからこそ、これまでの採用活動を見直す必要があります。

- SNSでの情報発信: 会社の雰囲気や社員の働き方をSNSで発信し、潜在的な求職者にアプローチします。

- リファラル採用: 今いる社員からの紹介を積極的に受け入れ、会社の文化に合った人材を確保します。

- 社員が「働きたい」と思える会社づくり: 究極の採用戦略は、社員が「自分の会社、いいよ!」と心から思える会社をつくることです。そうすれば、社員が自然と会社の魅力を伝えてくれるようになります。

あなたの会社は「人財」に選ばれていますか?

出生率の低下は、あなたの会社を「選ぶ側」から「選ばれる側」へと、立場を明確に変えました。

この厳しい現実から目を背けてはいけません。

しかし、これは同時に、あなたの会社が「人財」に選ばれるための「本当の魅力」をつくり、未来に向けた強い組織へと変わるための、絶好のチャンスでもあります。

私たちは、人事労務の専門家として、この人口減少社会を生き抜くための賃金制度や評価制度、採用・定着戦略など、多岐にわたるサポートを提供しています。

「人が採れない」という悩みを、「人が集まる」という喜びに変えませんか?